企業価値をどう伝えるか――。上場企業を中心に注目を集める「日経統合報告書アワード」は、統合報告書の普及と質の向上を目的としたアワードです。財務データだけでなく人的資本や知的資本などの経営資源や社会課題への取り組みなど、非財務情報を含めた企業の魅力を多角的に評価。紙面掲載によるPR効果、審査レポートによる詳細なフィードバック、そして社内外へのブランド向上といった多面的なメリットを提供します。今回のインタビューでは、日本経済新聞社とADEX日本経済広告社の各担当者が、その価値や活用方法、参加企業にもたらす成果について語りました。

日本経済新聞社

メディアビジネス イベント・企画ユニット チーフプロジェクトプロデューサー 八木 清美 氏

ADEX(株)日本経済広告社

新聞ビジネス局 新聞アカウント推進部 飯島 由起、和田 楓花

第4営業局 後藤 佑輔

目次

1.日経統合報告書アワードとは

2.PRとフィードバック -アワードが生み出す価値-

3.人的資本開示と最新トレンド -世の時流を捉える-

4.参加する意味 -順位づけではなく、成長のきっかけ-

日経統合報告書アワードとは

ーまずは「日経統合報告書アワード」について教えていただけますか?どのような歴史を持つアワードなのでしょうか。

八木:

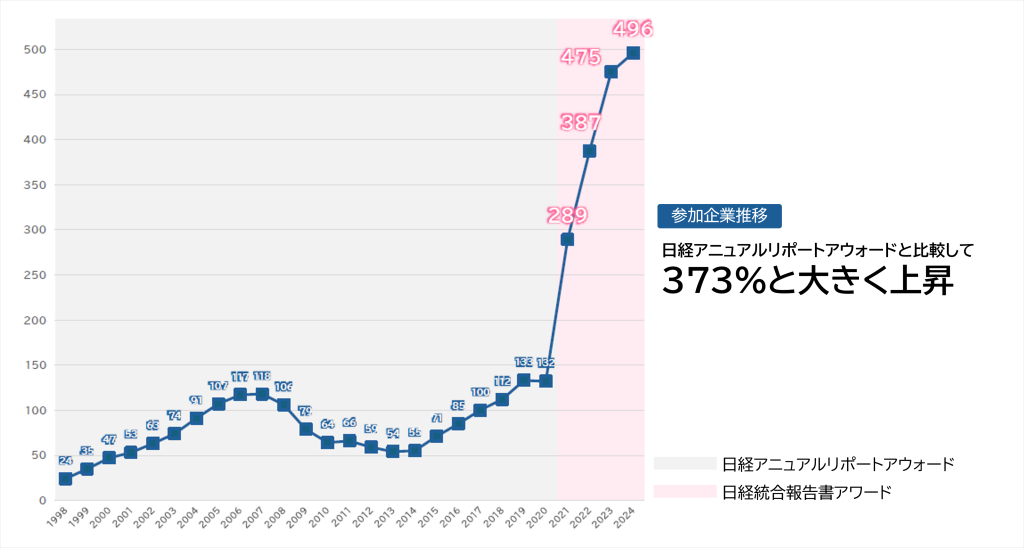

このアワードは、1998年にスタートした「日経アニュアルリポートアウォード」が前身です。当時は機関投資家向けの情報発信ツールとしてのアニュアルレポートが注目されており、その普及とクオリティ向上を目的に立ち上げられました。

その後、企業を取り巻くステークホルダーが多様化し、財務情報だけでなく、非財務情報も含めた「統合報告書」の重要性が高まってきました。こうした時代の変化を受け、2021年に「日経統合報告書アワード」へと名称を変更し、今年で第5回を迎えます。

ーとても長い歴史を持つアワードなんですね。

八木:

はい。以前は財務データ中心の情報発信が多かったのですが、現在は人的資本、知的財産など、企業価値の多角的な情報発信が求められるようになっています。

また、単に「秀逸な統合報告書を選ぶ」だけでなく、統合報告書の価値を世の中に広く伝えるという役割も果たしています。受賞企業の統合報告書は特集紙面にも掲載し、投資家やビジネスパーソンへの認知度を高める取り組みも続けています。

ー近年大幅に、参加企業が増えています。

八木:

そうですね、前身の日経アニュアルリポートアウォードと比較すると373%まで増えています。2024年は、国内で発行された統合報告書を作成した企業のうち、42.4%が本アワードにご参加されています。

ーその背景にはどのような要因があるのでしょうか。

八木:

ここまで参加社が増加した理由は、大きく分けると2つあります。1つは、統合報告書そのものの重要性が高まっていることです。東証の市場再編や経営における非財務情報の重要性の広がりを背景に、統合思考をベースにした開示はもはや上場企業にとって必須となりつつあります。もう1つは、アワードを通じた情報発信効果です。日経紙面や電子版での露出はもちろん、審査結果レポートで詳細なフィードバックを受けられる点が、企業にとって大きなメリットとなっています。

ー取り巻く環境が変わり、その重要性が理解され始めているんですね。

八木:

いまや統合報告書は企業にとって、投資家だけでなく、社員や顧客、取引先など多様なステークホルダーへの情報発信の場です。このアワードは、統合報告書の普及と質の向上への一助とすることで、微力ながら企業の価値向上を後押しすることを目指しています。

PRとフィードバック -アワードが生み出す価値-

ー日経統合報告書アワードに参加することで、企業はどのような価値を得られるのでしょうか。

後藤:営業の立場でいうと、大きく3つのメリットがあります。

まず1つ目は、参加企業数が増えていること自体が「業界のスタンダード」になっている点です。どんな形であれ、統合報告書に真剣に取り組むことが世の潮流に置いていかれない、ひいてはまだ取り組んでいない競合に対して一歩リードすることに繋がります。

2つ目は、日経紙面で社名が掲載されることによるPR効果です。別刷特集では統合報告書の表紙とともに企業名が大きく扱われるため、ステークホルダーへの訴求力が高まります。

3つ目は、審査結果レポートです。第三者視点での詳細なフィードバックを得られるので、翌年度の統合報告書制作に活かせる点は非常に大きいですね。

八木:

おっしゃる通りです。統合報告書は制作自体に多大なリソースを割くプロジェクトですから、フィードバックを得られる意義は大きいです。評価された点・改善が必要な点が明確になることで、次年度以降のクオリティ向上にもつながります。

和田:

紙面をみると分かると思いますが、ここまでの企業の統合報告書が一堂に会する場はありませんよね。表紙からも企業の姿勢や個性が出ており、この紙面は投資家や優秀な経営者は必ず目を通すので、社外へのプロモーションとして非常にメリットとして大きいです。またインナーブランディングにも寄与したという話もありますよね。

飯島:

実際、受賞された企業の方から「社内でのモチベーションが上がった」という声も多くいただきます。例えば社内報で受賞を発表したことで、他部署から「うちの取り組みが評価されたんだ」とポジティブな反応があったり、経営層から現場まで一体感が生まれた事例もあります。

和田:

加えて、業界内での認知度向上という効果も見逃せません。経営者の読者が非常に多い日経本紙に出ますので、例えば製造業の経営者が集まる会合で「日経見ましたよ、統合報告書でこういう評価を受けたんですね」と話題になるケースも多いんです。営業活動にもプラスになりますし、受賞そのものが「信頼の証」として機能しているんです。

人的資本開示と最新トレンド -世の時流を捉える-

ー統合報告書を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変わってきましたね。

八木:

そうですね。特に東証の市場再編や社会課題解決に向けた企業の役割が大きな要因です。かつては財務情報中心でしたが、今は人的資本、知的財産、自然資本など、数値化が難しい企業価値をどう示すかが問われています。統合報告書はまさにその中心的な役割を担っています。

飯島:

最近ではAI活用などの最新テーマをどう盛り込むかも企業にとって重要になっています。統合報告書は単なる過去の業績報告ではなく、未来のビジョンをどう示すかという発信媒体でもありますね。

八木:

実際、審査員の先生方も経営判断における国内外の最新のトレンドを常にキャッチアップされているので、毎年「評価されるポイント」が変わってきています。昨年の評価重視ポイントが翌年も同じとは限らない。だからこそ、参加企業の統合報告書もアップデートが期待されています。

参加する意味 -順位づけではなく、成長のきっかけ-

ー「グランプリを取ることが目的ではない」という視点もありますね。

後藤:はい、営業現場では「まずは参加すること」に価値があるとお伝えしています。特に初めて統合報告書を制作した企業にとっては、受賞を目指すよりもフィードバックを受けて次年度に活かすことが大切です。実際「うちはまだ完成度が低いので」と参加をためらう企業さんも多いのですが、むしろそういった企業こそ参加していただきたいです。

八木:その通りです。アワードは企業を順位付けするためではなく、統合報告書の質を高めるためにご活用頂きたいと思っています。まずは自社のポジションを知り、第三者の視点で評価されることで新たな発見があります。そして統合報告書は企業の姿を明確化するものですので、インナー効果やエンゲージメントアップも期待され、新たなビジネスへ活かすきっかけになるのです。

ー本当に多角的なメリットのあるアワードだと感じますね。最後に、日経統合報告書アワードへの参加を検討している企業へメッセージをお願いします。

和田:

受賞を目指す企業も、まずは自社を客観的に知る企業も、どちらにとっても価値のある機会です。自社の強みや取り組みを見直すきっかけとして、積極的に活用してほしいですね。

後藤:

参加企業が増えることで市場全体のクオリティも上がりますし、結果的に統合報告書という文化そのものが広がっていきます。営業現場から見ても、ここ数年で「参加が当たり前」という空気が確実に生まれています。

八木:

統合報告書は、企業が未来をどう描くかを伝える重要なツールです。アワードはその価値を高めるきっかけになり、社内外の信頼を獲得する手助けにもなります。紙面や電子版での露出、審査レポートでのフィードバック、そして社内外へのブランディング効果。多方面でメリットがあるアワードですので、ぜひ多くの企業に参加していただきたいですね。

ー日経統合報告書アワードは、統合報告書の普及と質の向上を目指すだけでなく、企業ブランディング、投資家への訴求、社内モチベーション向上など多面的な価値をもたらすアワードです。「まずは参加すること」から始まるこのアワードは、単なる表彰ではなく、企業が未来を描くための大切なプラットフォームとして進化を続けています。

ADEX日本経済広告社では、様々な展開・実績がございます。

お気軽にご相談・お問合せいただきたいと存じます。

●ADEX plusについてのお問い合わせはこちら:CONTACTページへ